Décision des Lauréats du 5ème Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique

Le gouvernement du Japon a décidé de décerner le cinquième Prix Hideyo Noguchi pour l'Afrique au Docteur Abdoulaye Djimdé (République du Mali) dans la catégorie de la Recherche médicale, et à Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) dans la catégorie Services médicaux.

Catégorie Recherche médicale

Dr. Abdoulaye Djimdé (République du Mali)

Né en République du Mali en 1964. Âgé de 61 ans. Chercheur spécialisé en parasitologie moléculaire. Il a obtenu un doctorat en pharmacie à l'École nationale de médecine et de pharmacie de Bamako, au Mali, et un doctorat en philosophie à l'Université du Maryland, aux États-Unis.

Actuellement directeur du Centre de recherche et de formation sur le paludisme de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. (Photo Crédit : Abdoulaye Djimdé)

Raisons de l'attribution du prix

L'expérience tragique de la perte d'un frère à cause du paludisme lorsqu'il était enfant et la carrière initiale de jeune pharmacien ont motivé le Dr Djimdé à poursuivre la recherche sur le paludisme, une maladie endémique qui menace la vie des populations en Afrique. Les résultats de ses recherches au cours des trente dernières années ont contribué de manière significative à l'amélioration du traitement et du contrôle du paludisme et ont eu un impact important sur les politiques de santé des gouvernements africains et de l'OMS. En particulier, le Dr Djimdé, avec ses collaborateurs, a montré que le gène de Plasmodium falciparum qui conférait une résistance à la chloroquine dans les souches de laboratoire était responsable du paludisme résistant à la chloroquine chez les patients atteints de paludisme, grâce à ses recherches sur le terrain dans les régions du Mali où le paludisme est endémique. Il a ensuite conçu des marqueurs moléculaires qui peuvent confirmer la résistance à la chloroquine sur le terrain. Il a également démontré la sécurité et l'efficacité des médicaments antipaludiques par le biais d'essais cliniques de combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. En outre, il a mis en place le Pathogens genomic Diversity Network Africa (PDNA), un réseau de recherche collaborative pour la lutte contre le paludisme dans 12 pays africains(maintenant 16 pays), et a créé un système de partage des protocoles expérimentaux et des données génétiques. En outre, en tant que directeur du Centre de recherche et de formation sur le paludisme (MRTC) à l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, il a travaillé avec diligence pour former de jeunes scientifiques et a collaboré avec de nombreux groupes de recherche internationaux. En dépit de conditions difficiles, il a fait du centre une plaque tournante d'un réseau international de recherche sur le paludisme. Grâce à ces réalisations, ses recherches ont permis de sauver la vie de nombreuses personnes vivant dans des zones où le paludisme est endémique, et il reste fermement déterminé à réaliser le rêve d'une « Afrique sans paludisme ».

Résumé des réalisations Malgré les progrès récents, le paludisme reste l'un des problèmes de santé publique les plus urgents en Afrique subsaharienne. Dr. Abdoulaye Djimdé a vécu une expérience tragique avec cette terrible maladie, qui a coûté la vie à l'un de ses frères bien-aimés. Il n'avait que 12 ans. Cette expérience l'a incité à devenir plus tard un scientifique spécialisé dans la lutte contre le paludisme et à empêcher d'autres enfants de mourir de cette maladie. Pour atteindre cet objectif, il a entrepris des études de pharmacie au Mali et a obtenu son diplôme avec mention. En tant que jeune pharmacien, sa principale action contre le paludisme consistait à envoyer chaque année un carton rempli de médicaments antipaludiques, y compris des comprimés et des produits injectables, à son père qui restait au village avec le reste de la famille. Conformément à la tradition africaine qui veut que l'on partage le peu que l'on a, la réception de ces médicaments permettait de traiter rapidement les cas de paludisme au sein de la famille de Djimdé, de sa famille élargie et de ses amis, ainsi que dans le voisinage. Il s'est rapidement rendu compte que, pour que ses actions de lutte contre le paludisme aient une portée au-delà de sa communauté, il devait faire plus. Il s'est donc porté volontaire au Centre de recherche et de formation sur le paludisme du École nationale de médecine et de pharmacie, Bamako, puis s'est inscrit en doctorat de microbiologie et d'immunologie à l'Université du Maryland, à Baltimore.

Les principaux points forts de la carrière du Dr Djimdé, qui s'étend sur 30 ans, sont les suivants.

1. Mise au point d'un marqueur moléculaire de la résistance à la chloroquine

La chloroquine était un traitement très efficace contre le paludisme, sûr et peu coûteux, et a donc été utilisée comme médicament antipaludéen dans de nombreuses régions du monde pendant de nombreuses années. Cependant, dans la seconde moitié des années 1950, Plasmodium falciparum, qui provoque les symptômes les plus graves et les plus mortels parmi les protozoaires responsables du paludisme qui infectent l'homme, a acquis une résistance à la chloroquine. Le gène Pfcrt, responsable de la résistance à la chloroquine chez Plasmodium falciparum, a été identifié par la suite, mais comme des souches cultivées en laboratoire ont été utilisées pour cette recherche, on ne savait pas si Pfcrt était effectivement le gène responsable de la résistance à la chloroquine sur le terrain dans les régions où sévissent des épidémies de paludisme au Mali. Avec ses collaborateurs, Dr Djimdé est le premier à demontrer que Pfcrt est responsable de la résistance à la chloroquine, même en zones d’ endémie et il a également conçu un marqueur moléculaire fiable pour la résistance à la chloroquine sur le terrain. Son système de surveillance a été adopté d'abord en Afrique subsaharienne, puis dans le monde entier. Sous la direction du Dr Djimdé, l'équipe de recherche a utilisé ce marqueur moléculaire pour prouver que la résistance à la chloroquine était largement répandue au Mali, ce qui a conduit à un changement du traitement de premier choix contre le paludisme dans le pays.

2. Développement clinique des médicaments antipaludiques

Lorsque le Plasmodium falciparum, qui avait acquis une résistance à la chloroquine, a été signalé dans le monde entier, il est devenu nécessaire d'introduire en clinique de nouveaux médicaments antipaludiques plus efficaces. Le Dr Djimdé et ses collègues chercheurs ont mené des essais cliniques de phase II à IV sur des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine (ACT) et ont vérifié leur innocuité et leur efficacité en Afrique subsaharienne. L'artésunate-pyronaridine (PyramaxR), l'une de ces ACT, avait été enregistrée comme médicament pour le traitement du paludisme dix ans plus tôt en Europe, mais en raison de préoccupations concernant son innocuité, son utilisation a été limitée à un seul traitement par patient. Or, en Afrique subsaharienne, les enfants sont infectés par le paludisme plusieurs fois par an. On ne pouvait donc pas s'attendre à ce que l'administration de PyramaxR soit efficient dans ce contexte Africain. Le Dr Djimdé et son équipe ont mené une étude transversale à long terme à grande échelle, rassemblant 13 350 cas de paludisme et les traitant avec l'une des quatre ACT, y compris PyramaxR, puis en suivant chaque cas pendant deux ans. Les résultats ont montré que l'artésunatepyronaridine était efficace lorsqu'il était administré de manière répétée à des patients 4 présentant des épisodes consécutifs de paludisme, et que l'administration multiple ne posait aucun problème de sécurité. Cette découverte a conduit l'OMS à approuver les utilisations multiples de PyramaxR. Par la suite, PyramaxR a été utilisé dans 27 pays, dont 22 en Afrique subsaharienne, et a sauvé la vie de nombreux enfants africains.

3. Diversité génétique des plasmodies africaines

Le Dr Djimdé a convaincu ses collègues chercheurs de 12 pays africains de créer le réseau Plasmodium Diversity Network Africa (aujourd'hui Pathogens genomic Diversity Network Africa (PDNA)) et a conçu un système permettant de partager facilement des protocoles expérimentaux, des échantillons, des données génétiques, etc. Les recherches conjointes menées dans le cadre de ce réseau ont débouché sur les premières recherches génétiques sur les protozoaires responsables du paludisme en Afrique, et le Dr Djimdé et ses collègues ont découvert l'existence de sous-populations majeures de Plasmodium falciparum en Afrique subsaharienne. Ces résultats ont contribué à ce que l'OMS ait modifié sa politique en matière de paludisme, qui était auparavant traitée de la même manière quel que soit le pays : les mesures de lutte contre le paludisme en Afrique subsaharienne doivent être prises par le biais d'une méthode adaptée à ce pays, sur la base des données locales de chacun d'entre eux. Le Dr Djimdé et ses collègues du PDNA poursuivent leur collaboration afin d'évaluer l'impact potentiel de la diversité génétique sur les interventions contre le paludisme, la résistance aux médicaments antipaludiques, l'efficacité des vaccins et le contrôle des organismes vecteurs.

4. Former de jeunes chercheurs par la recherche

Le Dr Djimdé se concentre sur la création de divers programmes visant à renforcer les capacités de recherche en Afrique et a été le fer de lance de la formation de partenariats stratégiques mondiaux portant sur le paludisme et la résistance aux médicaments dans la région africaine. En tant que directeur fondateur de Developing Excellence in Leadership and Genomics Training for Malaria Elimination (DELGEME), un programme de formation qu'il dirige avec ses collègues du PDNA, il s'est engagé à former d'excellents jeunes chercheurs. Par exemple, il a élaboré un vaste programme de formation en génétique et en bioinformatique, notamment sur les protozoaires responsables du paludisme et les hôtes humains, à l'intention de jeunes scientifiques de 17 pays de l'Afrique subsaharienne. Les jeunes chercheurs qui ont suivi le programme DELGEME ont produit d'excellents résultats de recherche dans les domaines de la génomique et de la bioinformatique. Récemment, le programme a été étendu à DELGEME Plus et met également l'accent sur la recherche en matière de résistance aux médicaments 5 antimicrobiens sous la direction du Dr Djimdé.

Catégorie Services médicaux

DNDi (Drugs for Neglcted Diseases initiative)

DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative) a été créée en 2003 en tant qu'organisation à but non lucratif qui développe des médicaments et des traitements sûrs, efficaces et abordables pour les personnes atteintes de maladies négligées. (Photo Crédit : Brent Stirton Getty Images for DNDi)

Résumé des réalisations

DNDi a été créée en réponse à la frustration des cliniciens et au désespoir des patients confrontés à des médicaments inefficaces, dangereux, indisponibles, inabordables ou qui n'avaient jamais été développés. Pour fonder DNDi, l'Institut kenyan de recherche médicale (KEMRI), le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), la Fondation 8 Oswaldo Cruz au Brésil, le ministère malaisien de la santé et l'Institut Pasteur de France, avec la participation du Programme spécial de recherche et de formation sur les maladies tropicales de l'Organisation mondiale de la santé (OMS/TDR), se sont associés à MSF.

DNDi donne la priorité aux besoins des personnes vulnérables et négligées, y compris les femmes et les enfants dans les pays à revenu faible et intermédiaire, et développe et fournit de nouveaux traitements pour la maladie du sommeil, la leishmaniose, la maladie de Chagas, la cécité des rivières, le mycétome, la dengue, le VIH pédiatrique, le VIH avancé, la méningite cryptococcique et l'hépatite C. Depuis sa création en 2003, DNDi et ses partenaires ont fourni 13 nouveaux traitements abordables pour six maladies mortelles, dont 9 nouveaux traitements ont été développés et fournis en Afrique pour quatre maladies mortelles : la maladie du sommeil (trypanosomiase humaine africaine:THA), la leishmaniose viscérale, le VIH pédiatrique et le paludisme. DNDi estime que les patients négligés ont bénéficié d'au moins 542 millions de traitements développés et délivrés par DNDi et ses partenaires depuis 2007.

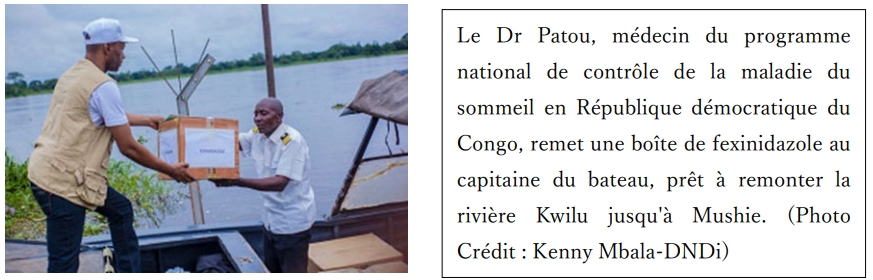

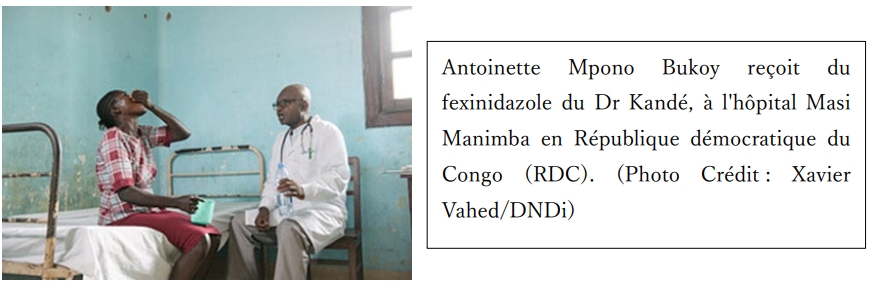

Un exemple remarquable des réalisations de DNDi est le développement et la mise à disposition du fexinidazole, un médicament qui a changé la donne dans le traitement de la maladie du sommeil T.b.gambiense (gHAT), qui a tué des centaines de milliers d'Africains au cours du siècle dernier. Les personnes touchées par cette maladie sont parmi les plus vulnérables et vivent dans les régions les plus reculées et les plus touchées par les conflits. Pendant des décennies, son traitement était complexe, difficile à administrer, voire toxique. DNDi et ses partenaires ont déployé des efforts continus et ont développé et fourni le fexinidazole, le premier traitement entièrement oral pour. Le fexinidazole est une pilule orale à prendre pendant 10 jours, offrant des avantages pratiques par rapport à la norme de soins précédente, car il supprime la nécessité d'une hospitalisation systématique et allège le fardeau des systèmes de santé, et entraîne une réduction du nombre de ponctions lombaires douloureuses pour la détermination du stade de la maladie.

Le fexinidazole a été enregistré en République démocratique du Congo en décembre 2018, où plus de 60 % des cas de maladie du sommeil ont été signalés, et en Ouganda en octobre 2021. En juin 2019, le fexinidazole a été ajouté aux listes de médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les enfants et les adultes. En août 2019, l'OMS a publié de nouvelles lignes directrices sur les traitements de la maladie du sommeil afin d'inclure le fexinidazole comme traitement de première intention 9 pour les patients atteints de gHAT. Maintenant tous les pays où la maladie est endémique utilisent désormais le fexinidazole comme traitement de première intention.

DNDi a joué un rôle déterminant dans la mise à disposition du fexinidazole pour les patients atteints de gHAT, en partenariat avec Sanofi, l'OMS, la Plateforme HAT et les programmes nationaux de contrôle dans les pays endémiques. Depuis 2005, DNDi soutient la création et les interactions de la Plateforme HAT, un réseau de 120 experts issus de plus de 20 institutions de recherche dans les pays endémiques. L'étroite collaboration de DNDi avec les programmes nationaux de contrôle de la maladie du sommeil et la Plateforme HAT a permis de surmonter les défis importants liés à la conduite de la recherche clinique dans des environnements très éloignés, conformément aux normes internationales de qualité éthique et scientifique, de faciliter l'accès et l'adoption de nouveaux traitements et de plaider en faveur d'un environnement politique et réglementaire favorable afin de répondre aux besoins des personnes les plus négligées dans les pays d'endémie.

Bref dossier personnel de Dr. Abdoulaye Djimdé

[Date de naissance] le 6 Janvier, 1964 (en République du Mali)

Carrière d'éducation et de recherche

| Année | Description |

|---|---|

| 1982 | Baccalauréat – Lycée public, Sévaré, Mopti (Mali) |

| 1989–1993 | Pharmacien, Pharmacie Amani, B.P :9031 Bamako |

| 1993–1996 | Chercheur associé, Centre de Recherche et de Formation sur le Paludisme, Département d'Épidémiologie des maladies parasitaires, École nationale de médecine et de pharmacie, Bamako, Mali |

| 1996–2001 | Chercheur invité, Laboratoire des maladies parasitaires, Institut national des allergies et des maladies infectieuses, Institut national de la santé, Bethesda, Maryland, États-Unis. |

| 1988 | Doctorat en pharmacie, École nationale de médecine et de pharmacie Bamako, Mali |

| 2000 | Maîtrise en sciences, Université du Maryland, Baltimore, États-Unis |

| 2001 | Doctorat en philosophie, Université du Maryland, Baltimore, ÉtatsUnis |

| 2012 | Professeur associé, parasitologie et mycologie, CAMES |

| 2019 | Professeur titulaire, parasitologie et mycologie, CAMES |

| 2001–présent | Chef de l'unité d'épidémiologie moléculaire et de résistance aux médicaments, Centre de recherche et de formation sur le paludisme, Département d'épidémiologie des maladies parasitaires, Faculté de de pharmacie et faculté médecine et d'odonto-stomatologie, Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako |

| 2018–présent | Directeur, Centre de recherche et de formation sur le paludisme, Département d'épidémiologie des maladies parasitaires, Faculté de de pharmacie et faculté médecine et d'odonto-stomatologie, Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako |

Distinctions et récompenses

| Année | Récompense |

|---|---|

| 1996 | Subvention pour la formation doctorale : Programme spécial de recherche et de formation sur les maladies tropicales/PNUD/Banque mondiale/OMS |

| 1996 | Chercheur invité, Laboratoire des maladies parasitaires /NIAID/NIH |

| 2001 | “Chevalier de L’Ordre National“, République du Mali |

| 2002 | Prix Fighting Malaria de la Fédération des sociétés européennes de médecine tropicale et de santé internationale et prix SanofiSynthelabo |

| 2004 | Senior Fellowship, Partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques |

| 2005 | Bourse international, Howard Hughes Medical Institution, Chevy Chase, Maryland, USA |

| 2007 | Caducee de la Recherche, Syndicat National des Pharmaciens d’Officine, Bamako, Mali |

| 2008 | « Prix de la Pharmacie francophone », Académie nationale de pharmacie de France |

| 2012 | Bourse international, Wellcome Trust Sanger Institute |

| 2012 | Professeur Agrégé, Parasitologie et Mycologie, XVIe Concours CAMES, Libreville, Gabon |

| 2015 | Coprésident, Groupe consultatif sur la résistance aux médicaments et aux insecticides pour la lutte contre la malaria |

| 2015 | Conférencier du Fonds commémoratif, ASTMH 2015 |

| 2016 | Membre, Conseil d'administration de la Société américaine de médecine tropicale et d'hygiène |

| 2016 | Membre, Académie africaine des sciences |

| 2017 | Membre, Comité consultatif de l'Organisation mondiale de la santé sur la politique en matière de paludisme |

| 2018 | Membre, Académie des sciences du Mali |

| 2020 | Faculté honoraire, Wellcome Sanger Institute |

| 2021 | Membre, Académie mondiale des sciences |

| 2021 | Membre, Comité consultatif scientifique de PLoS |

| 2021 | Calestous Juma Bourse d’excellence en Recherche, Bill and Mellinda Gates Foundation |

| 2021 | Distinguished International Fellow, Société américaine de médecine tropicale et d'hygiène |

| 2021 | La médaille Joseph Augustion LePrince, pour un travail exceptionnel dans le domaine de la malariologie, Société américaine de médecine tropicale et d'hygiène |

| 2023 | Laureat Prix Chrisophe Merieux, Institut de France |

Affiliations académiques et professionnelles et autres activités professionnelles

| Année(s) | Organisation / Rôle |

|---|---|

| 1994 | Membre – Société africaine de parasitologie |

| 1994 | Membre, Société médicale du Mali |

| 1996 | Membre, Société américaine de médecine tropicale et d'hygiène |

| 2005–2014 | Membre, Conseil consultatif scientifique, WWARN |

| 2007 | Coordinateur fondateur du Réseau ouest-africain pour les essais cliniques de médicaments antipaludiques, WANECAM |

| 2011 | Membre, Société française de parasitologie |

| 2014 | Membre, Groupe d'experts de l'OMS sur les marqueurs moléculaires de la résistance à l'artémisinine k13 |

| 2015 | Directeur fondateur, Developing Excellence in Leadership and Genetic Training for Malaria Elimination in Sub-Saharan Africa (Développer l'excellence en matière de leadership et de formation génétique pour l'élimination du paludisme en Afrique subsaharienne) (DGLGEME) |

| 2016 | Membre, Groupe consultatif de l'OMS sur la politique en matière de paludisme (MPAG) |

| 2017 | Président fondateur, Association africaine pour la recherche et le contrôle de la résistance aux antimicrobiens (AAAMR) |

| 2020 | Président fondateur, Pathogens genetic Diversity Network Africa (PDNA) |

Principales publications du Dr. Abdoulaye Djimdé

1. Djimdé A et al., A molecular marker for chloroquine-resistant falciparum malaria. New England Journal of Medicine 344:257-63 (2001)

2. West African Network for Clinical Trials of Antimalarial Drugs (WANECAM). Pyronaridine-artesunate or dihydroartemisinin-piperaquine versus current first-line therapies for repeated treatment of uncomplicated malaria: a randomized, multicentre, open label, longitudinal, controlled, phase 3b/4 trial. Lancet 391:1378-1390 (2018).

3. K13-propeller polymorphism in Plasmodium falciparum parasites in sub-Saharan Africa. E.Kamau et al. (16 authors) Djimdé A. J Infect Dis. 243:1352-1355 (2015)

4. Ghansah A, (17 co-authors), Kwiatkowski DP, Djimdé AA. Monitoring parasite diversity for malaria elimination in sub-Saharan Africa. Science. 345:1297-8 (2014)

5. Amambua-Ngwa A, (19 co-authors), Djimdé AA. Major subpopulations of Plasmodium falciparum in sub-Saharan Africa. Science 365:813-816 (2019)

Bref historique de l’organization du Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi)

[année de création]

2003

Distinctions et récompenses

| 2008 | Prix Goodwin |

| 2008 | Société de Pathologie Exotique Golden Medal |

| 2012 | Fondation BBVA |

| 2013 | Fondation Rockefeller |

| 2013 | Fondation Carlos Slim |

| 2014 | FINEP Prix de l'innovation |

| 2014 | Prix d'excellence de l'Alliance pour la responsabilité sociale des entreprises |

| 2017 | Prix 2017 de l’Innovation |

| 2018 | Prix Anne Maurer-Cecchini |

| 2020 | Else Kroner Fresenius Prix de la coopération au développement en médecine |

| 2020 | Grand Prix, WHO Health for All Film Festival |

| 2020 | Golan Christie Taglia Patient Impact Philanthropy Award |

| 2021 | Ordre national du mérite français |

| 2020-2021 | Prix Prince Mahidol |

| 2021 | Prix Galien Africa |

| 2023 | Prix de la princesse des Asturies pour la coopération internationale |

[Principales publications du DNDi]

Les publications ci-dessous représentent une sélection des recherches approfondies menées par le DNDi sur la maladie du sommeil, avec une attention particulière sur l'accès et la mise en œuvre. (Articles)

1. Development and introduction of fexinidazole into the Global Human African Trypanosomiasis Program. Valverde Mordt O, Tarral A, Strub-Wourgaft N. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 2022; tpmd211176. 16

2. Latest advances in control of sleeping sickness: Towards elimination. Valverde Mordt O. Bulletin of the Netherlands Society for Tropical Medicine and International Health 2020:6-8

3. How clinical research can contribute to strengthening health systems in low resource countries. Mbo F, Mutombo W, Ngolo D, Kabangu P, Valverde Mordt O, StrubWourgaft N, Mwamba E. Tropical Medicine and Infectious Diseases 2020, 5(48)

4. Registering new drugs for low-income countries: The African challenge. Moran M, Strub-Wourgaft N, Guzman J, Boulet P, Wu L, Pecoul B. PLos Medicine 2011, 8(2). E1000411

5. NECT is next: Implementing the new drug combination therapy for Trapanosoma brucei gambiense sleeping sickness. Yun O, Priotto G, Tong J, Flevaud L, Chappuis F. PLoS Negl Trop Dis, 2010, 4(5) :e720.

(Présentation de conférence)

1. ISNTD d3 (June 29, 2022) Disease focus: sleeping sickness, de-risking discovery through partnerships and driving sustainability through access. Webinar including Florent Mbo and François Bompart.

2. EDCTP Forum (November 7, 2023) Poster number 580 on Capacity development to facilitate the delivery and uptake of a new medical intervention: fexinidazole oral treatment for the elimination of human African trypanosomiasis with DNDi authors Florent Mbo, Olaf Valverde Mordt, Digas Ngolo, Albert Nyembo, Alphonsine Bilonda.

(Manuels)

1. Human African trypanosomiasis (sleeping sickness): The road to elimination revisitedachievements and remaining challenges

(END)

- Se connecter pour publier des commentaires